Geschichte der Kirche

Die ursprüngliche Gestaltung des Chorraums

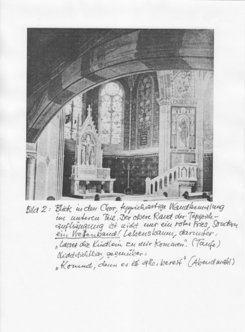

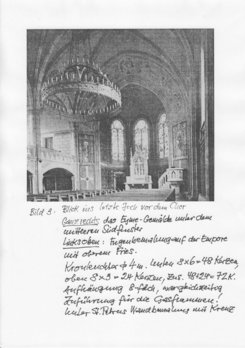

Die Lutherkirche war anfangs weitgehend ausgemalt. Der Hof-Dekorationsmaler Adolf Quensen hatte diese Arbeiten auf dem Höhepunkt seines Schaffens 1903 ausgeführt. Der Schwerpunkt seiner Malerei befand sich im Chor und im Triumphbogen. Der zuletzt genannte Bereich ist durch eine Restaurierung als Rest der Gesamtausmalung heute noch zu sehen. Die Chorwände waren vom Künstler unterhalb des Gesimses wandteppichartig mit einem aus stilisierten Tannen bestehenden Dekor geschmückt. Überlagert hatte er das Ganze mit einer regulären Struktur aus Lutherrosen. Die heute kahlen Wandflächen rechts und links der Chorfenster versah er mit floralen Motiven, die durch gemalte spitzbogige Rahmen umschlossen wurden. Im unteren Teil der Dekoration wiesen vom Künstler gestaltete Spruchtafeln auf die beiden Sakramente hin. Auf der Kanzelseite erinnerten die Zeilen „Lasset die Kindlein zu mir kommen" an die Taufe. Auf der gegenüber liegenden Seite las man „Kommt, denn es ist alles bereit". Hier wurde des Abendmahls gedacht.

Die ursprünglichen Chorfenster, wie auch die erhaltenen Fenster des Kirchenschiffes, fertigte der Glasmaler Ferdinand Müller aus Quedlinburg. Weil in der Nacht zum 11. April 1945, als amerikanische Truppen bereits Bündheim besetzt hatten, die Muna im Eckertal gesprengt wurde, zerbarsten die drei Chorfenster durch den Explosionsdruck. Die später als Ersatz montierten Glasfenster nehmen jetzt die alten Hinweise auf die Sakramente wieder auf: links symbolisieren Ähren, Trauben und Kelch das Abendmahl, rechts erinnern die Taube und das Wasser an die Taufe. Das mittlere Fenster ziert nun das Christusmonogramm.

Die ersten Chorfenster trugen ein schlichtes Maßwerk, das die Fensteröffnungen in vier Flächen aufteilte. Über zwei spitzbogigen Feldern saß jeweils eine kreisrunde Scheibe, die rechts und links von Zwickelstücken flankiert wurde. Die Hauptfelder stellten als Glasmalerei jeweils die drei großen christlichen Feste dar. Das linke Fenster zeigte die Geburt Christi. Im oberen Rund leuchtete der Stern von Bethlehem. Das mittlere Fenster enthielt die Auferstehung Christi für das Osterfest. Oben darüber im Kreis erschien das Lamm Gottes. Die Darstellung im dritten Fenster auf der rechten Seite kündete vom Pfingstfest. Passend zur Ausgestaltung der Ausgießung des heiligen Geistes fand sich oben im Rundfenster die Taube, das Symbol des heiligen Geistes. Alle drei Glasgemälde besaßen im unteren Teil Scheiben mit konstruktiven Motiven. Die Wiedergaben darüber wurden von gemalten, hochgotischen Architekturteilen umgeben.

Die schönen Bildhauerarbeiten im Chor, der Altar und die Kanzel, sind – wie auch das Tympanon des Hauptportals – Werkstücke des Hofbildhauers Wilhelm Sagebiel aus Braunschweig. Die Kunstwerke bestehen alle drei aus feinem Elmkalkstein, der bei Königslutter gebrochen wurde. Der aus den Schaumkalkbänken des unteren Muschelkalks gewonnene helle Stein lässt sich leicht bearbeiten. Die dortigen Steinbrüche wurden bereits im 11. Jahrhundert ausgebeutet. Weil der Stein sehr wetterbeständig ist, eignet er sich gut als Werkstein. Deshalb ist auch der bekannte Bremer Roland, eine Verkörperung alter Rechte und Freiheiten, im Jahre 1404 von einem unbekannten Meister aus diesem Elmstein hergestellt worden.

Hans-Hermann Wedekind